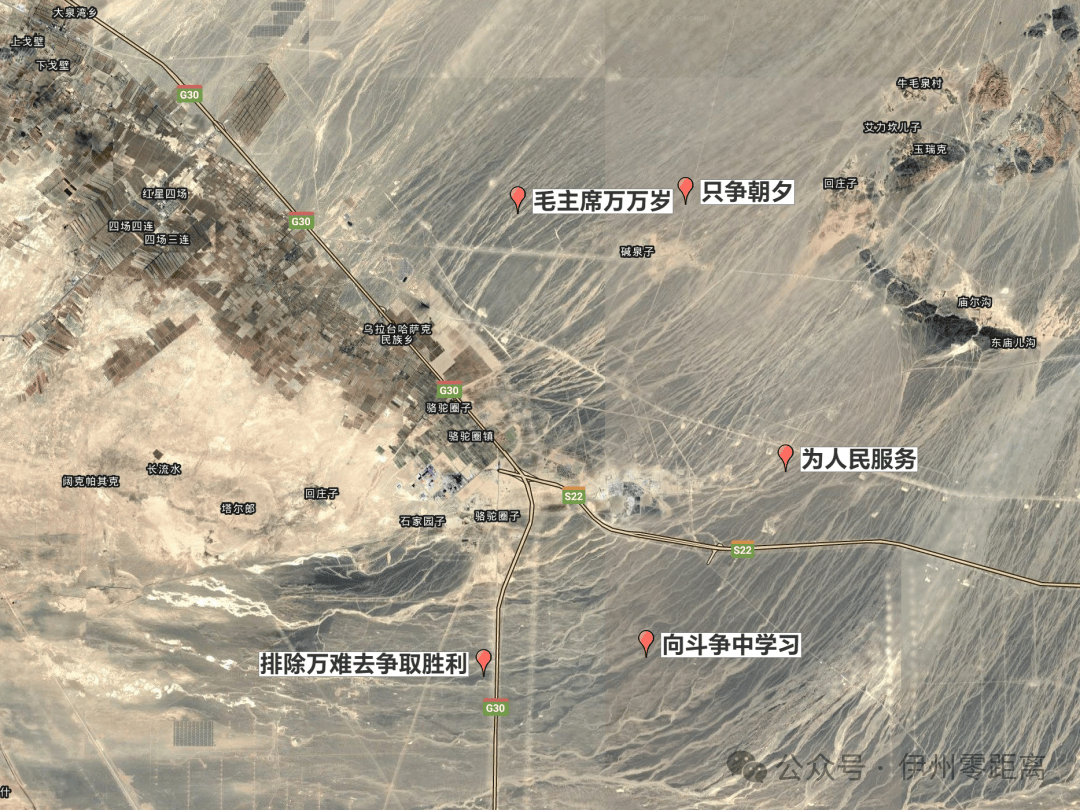

这个老村子真的“活”了

李世奇

周六傍晚,韭园村麦田边的草坪上慢慢热闹起来。最初摆下的一百来把椅子,很快就被坐满。人们从四面八方赶来,村口的车位已经停满,后来的只能排队等。

“麦田晚风音乐Party”现场。主办方供图

“椅子不够了。”吕志富——因为长期深度参与村庄文旅项目运营与业态盘活,他也被村民亲切地称为“乡村CEO”——在人群外头瞄了一圈,转身去了隔壁桥耳涧村。

没多久,他拎着椅子匆匆赶回草坪。有游客伸手想帮忙,“你坐你的,没事儿。”吕志富擦了把汗,转身又往村外走去,“不够,还得借点。”

这场名为“麦田晚风音乐Party”的小型音乐会,是吕志富团队为北京市门头沟区王平镇韭园村策划的活动之一。

舞台就搭在麦田旁边,一块平整的草地上架起了简易的木框,灰布罩着,灯光不强;台上唱歌的是在村里马致远故居对面经营中药茶饮店的小伙子,台下挤满了人。一曲唱完,他对台下打趣道:“唱完我还得赶紧回摊上给茶加冰呢。”观众席里有人喊:“那你快唱!”惹得大家一阵笑声。有姑娘举起手机,扫了一张草地、灯光和麦浪的合影,发朋友圈:“我在乡野间听风。”

村里一年来的变化,让很多游客感叹:“之前只知道这里有元曲四大家之一马致远的故居,现在这个老村子越来越‘年轻’了。”

游客口中提到的变化,吕志富感受最深。

两年前,他第一次踏进韭园村时,这里还是典型的山区老村。村里的年轻人大多去了城里,留下的多是老人和空房子。唯一有些名气的马致远故居,也几乎门可罗雀。傍晚过后,老街上的路灯昏暗又稀疏,村庄安静得只剩下虫鸣。

展开全文

利用村中闲置的房屋改造的微度假空间。人民网 李世奇摄

“当时我们盘村里的闲置房产,很多村民都不理解,说村子没什么拿得出手的特色,谁会愿意来?”吕志富回忆。团队在王平镇政府的支持下与村委会合作,先从闲置院落改造入手,试点几家民宿和餐饮,将其改造成面向城市游客的微度假空间。慢慢地,有了一点起色,游客开始三三两两地来了,原本不看好的村民开始改口:“还真有人愿意来我们这儿。”

随着北京市实施新一轮“百千工程”,门头沟区启动“诗画乡村”建设,王平镇以京西古道文化为核心,将韭园村等8个村庄纳入整体规划,投入专项资金系统提升道路、水电、网络等基础设施,并修缮马致远故居。

修缮后的马致远故居。人民网 李世奇摄

同时,镇里还以元曲文化为核心,在马致远故居旁打造“元曲习研所”,利用全息影像和互动装置,让游客在这里沉浸式感受元曲大家笔下的“诗画乡村”。

随着这两处“文化地标”逐渐完善并对外开放,故居与习研所相互呼应,成为村里主要的研学场所。每逢周末,这里常能看到家长带着孩子在故居聆听讲解、在习研所参与体验,也有研学团队按课程安排分批到访,在村里一待就是大半天。

“诗画乡村”建设中的韭园村。人民网 李世奇摄

“我们最初定的目标,就是让村子年轻起来,把‘诗意’从故纸堆里拉出来,落在人眼里、口里、脚底下。”吕志富说。为此,团队对外招募“新村民”,引进年轻创业者入驻,将原本废弃的宅基地打造成茶饮铺、米酒馆、轻餐小店和文创门市。

如今的韭园村,街巷铺上了青石板,老屋墙面粉白,一户户挂起木牌和灯串——夜晚的灯火、咖啡馆烤肉店、摊主的招呼声和游客的哼唱声让老村“活”了起来。

村民的生活也在村庄的改变中悄然发生着变化。

村民老马站在自家门口,看着游人络绎不绝:“过去院子空了十来年,‘老房子’承包出去后变成了‘新房子’,现在是村里最受欢迎的亲子民宿之一,预约常常爆满,每年多了笔租金的收入。”

厨师、服务员、保洁员、园艺师……像老马一样,越来越多村民在家门口找到了营生,“以前出去打零工,不稳定还顾不上家。现在在村里就能挣钱,心里踏实多了。”

音乐会临近尾声,舞台上传来最后一首歌的尾音,麦田在晚风中轻轻起伏,远处山坡上民宿院子的灯亮起来了。游客还舍不得走,有的站着聊天,有的坐在草地上吹风,也有的低声聊着今晚还要去哪儿:去院子里看一场露天电影,绕到村口喝点小酒,还是干脆待在这儿,听听那收尾的歌声。

这场持续整个夏秋的“麦田晚风音乐Party”如今已经成了韭园村的固定节目,每个周末如约上演。村子里新的摊位正在装修,亲子体验区在加紧建设,村口那条通往山野的石板路也将再延伸几十米……

这个村子,真的不一样了;而它的变化,才刚刚开始。

评论